Der Name klingt verwirrend bis befremdlich und sorgt leicht mal für Fehleinschätzungen. Kirchentonarten sind keinesfalls auf kirchliche Musik beschränkt oder gar ein hinter dem Altar gehütetes Geheimnis. Das ist lediglich geschichtlich überliefert. Tatsächlich werden Kirchentonarten in Rock, Jazz, Pop, Klassik und vielem mehr häufig genutzt.

Check it: Kirchentonarten vom Ursprung bis heute

Kirchentonarten gab es bereits im Mittelalter

Die Kirchentonarten existierten einerseits lange vor unserem heutzutage hauptsächlich genutzten Tonsystem und sind ihm zugleich mit spezieller Ausprägung nahezu identisch. So dienten die Kirchentonleitern im Mittelalter als Tongeschlechter und waren insofern vergleichbar mit dem heutigen Dur und Moll. Nach unserem aktuellen Verständnis sind die Kirchentonleitern gewissermaßen Ausschnitte der Stammtonleiter. Und interessanterweise sind die von uns gegenwärtig am häufigsten genutzten Tonleitern diejenigen, die von den Komponisten und Musikern damals am seltensten verwendet wurden. Direkt mal ein Fun Fact zu den Kirchentonarten: Die Beatles haben aus purer Absicht in jeder Kirchentonart mindestens ein Lied geschrieben. Und so manche davon wurden Welthits!

Identisches Tonmaterial, beginnend auf anderen Stufen

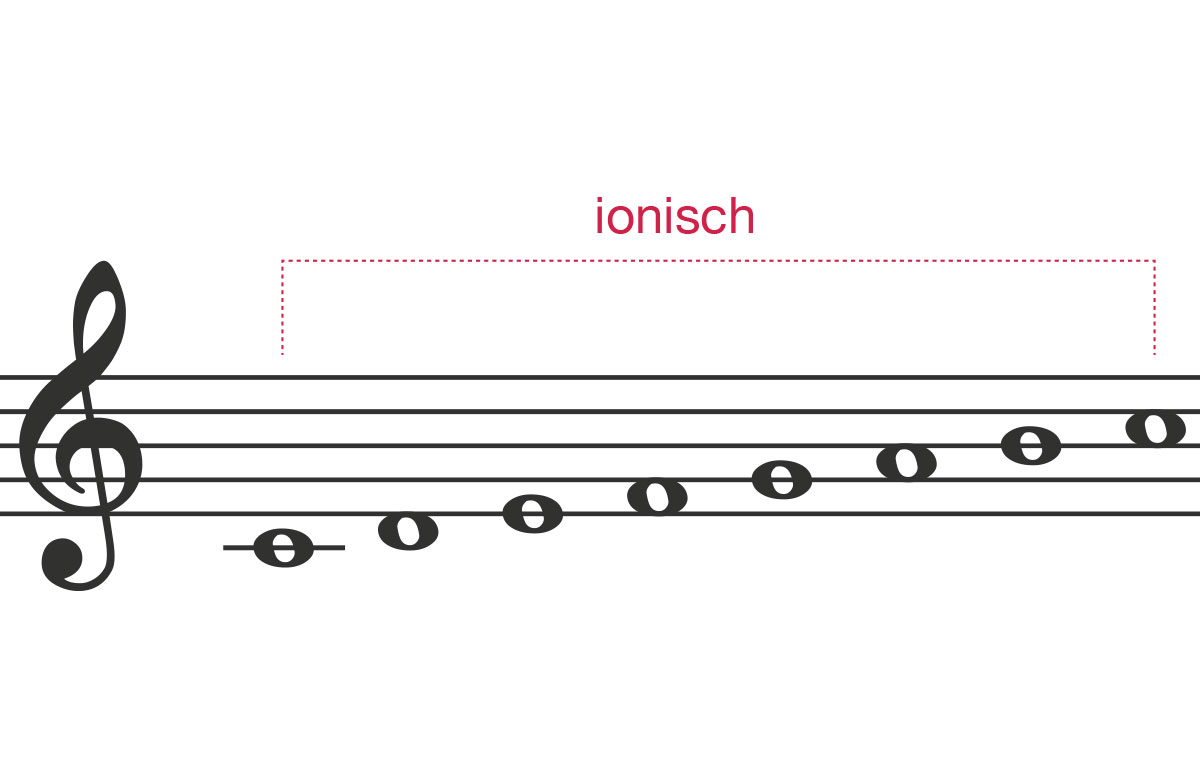

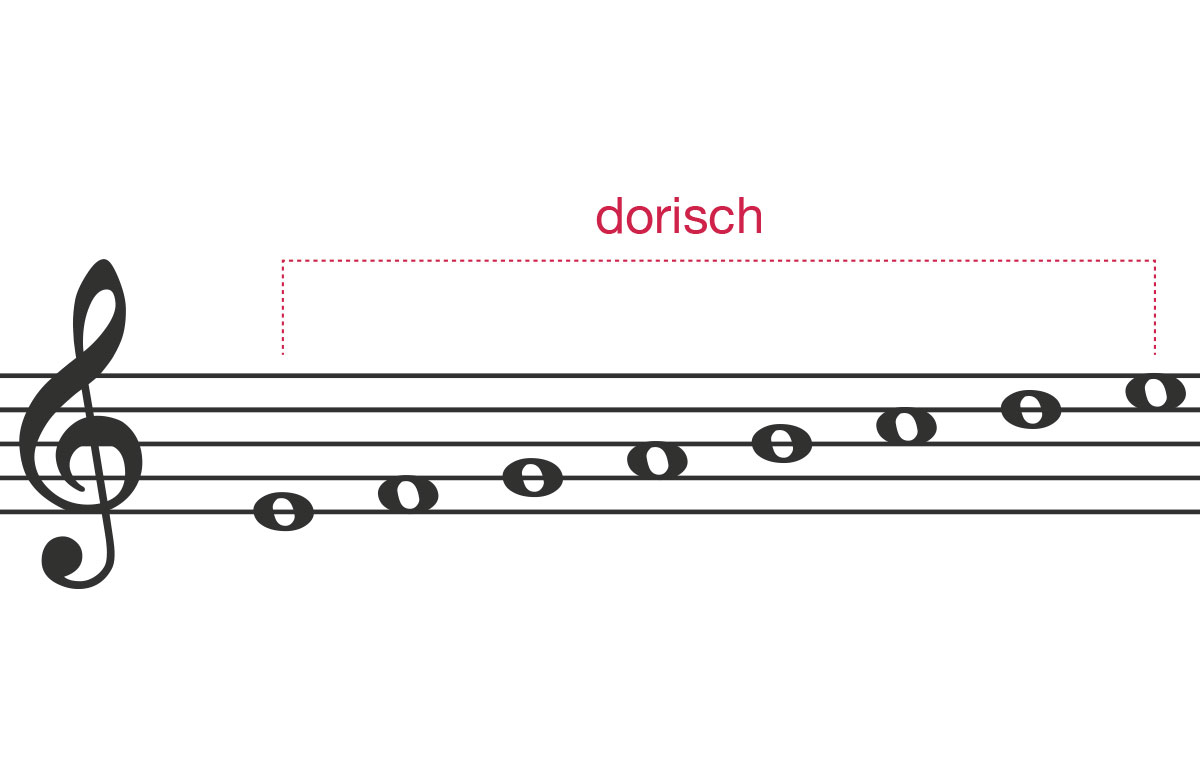

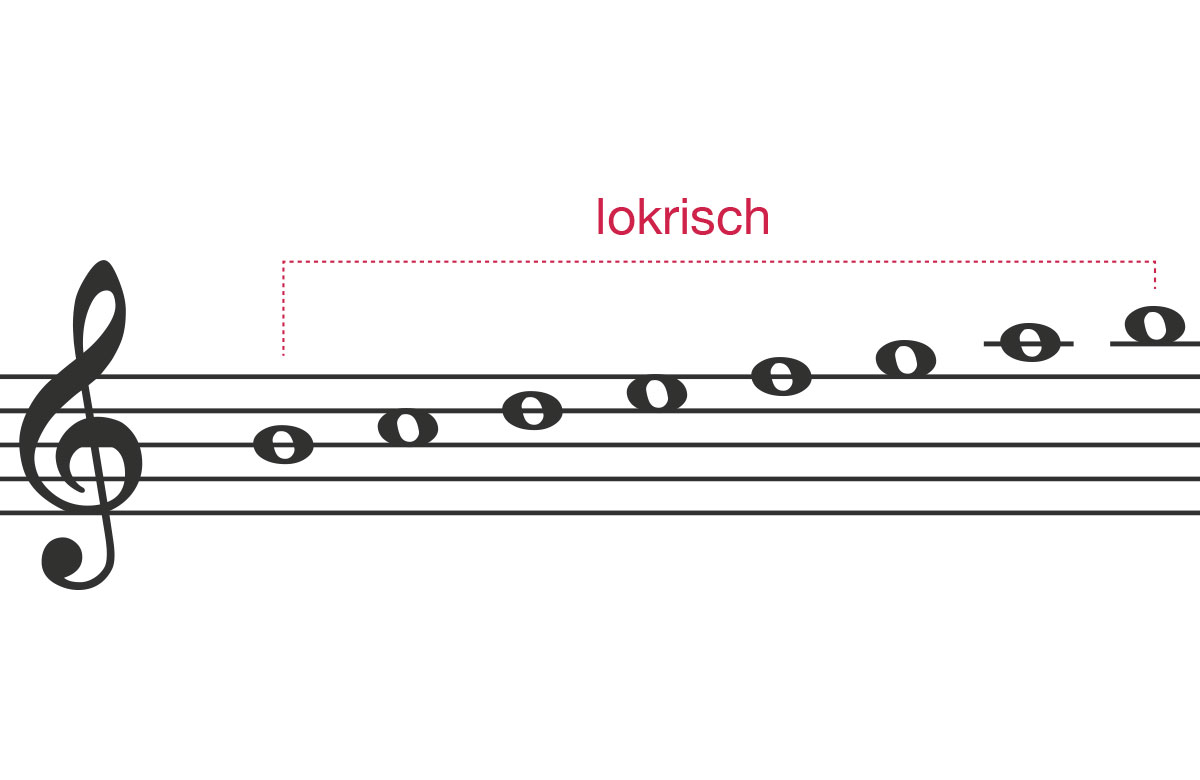

Bei den Kirchentonarten handelt es sich um diatonische Tonleitern, die ausschließlich aus den Tönen der Durtonleiter bestehen, davon abweichend aber mit dem Grundton jeder jeweiligen Stufen beginnen. Das heißt, auf jeder Stufe der Durtonleiter kann eine Tonleiter gebildet werde. Der spezielle Klangcharakter entsteht dadurch, dass sie – abgesehen von der auf der ersten Stufe – eben nicht auf dem Grundton der Tonart beginnen. Die Durtonleiter auf der ersten Stufe nennt sich übrigens Ionische Skala, weshalb das System der Kirchentonleitern oberbegrifflich auch als Ionisches System bezeichnet wird.

Grundsätzlich geht es um sogenannte Stufentonleitern

Zum besseren Verständnis noch einmal der plakative Hinweis: Die Rede ist von Stufentonleitern; von Tonleitern, die auf den jeweiligen Stufen der Durtonleitern gebildet werden und tonartübergreifend jeweils dieselben Tonabstände – Intervalle – aufweisen. Für beispielsweise Gitarristen bedeutet das, dass sie sich im Grunde genommen lediglich die Fingersätze in einer Tonart einprägen müssen und die für andere Tonarten transponierend auf dem Griffbrett verschieben können. Kannst du beispielsweise dorisch in einer Tonart spielen, beherrscht du es in sämtlichen anderen auch.

Zur Erinnerung: Wie Dur-Tonleitern gebildet werden

Rufen wir uns gewissermaßen als Startlinie nochmal ins Gedächtnis, wie Dur-Tonleitern gebildet werden: Die diatonische Durtonleiter besteht aus sieben Tönen, der achte ist dann wieder der Grundton. Ausschlaggebend für den Klangcharakter sind insbesondere die Halbtonschritte; die Töne, zwischen denen kein anderer mehr liegt. Diese Halbtonschritte liegen auf der dritten zur vierten Stufe (In C-Dur von E nach F) und auf der siebten zur achten Stufe (In C-Dur vom H zum C).

Die Aufteilung der Halbtonschritte wird systemisch beibehalten

Die Aufteilung der Ganz- und Halbtonschritte wird in sämtlichen Kirchentonarten beibehalten, nur dass sie sich eben an entsprechend anderer Stelle befinden. Bildest du etwa auf der zweiten Stufe eine dann dorische Skala, liegen die Halbtonschritt auf der zweiten zur dritten und auf der sechsten zur siebten Stufe. Nun musst du jedoch nicht gefühlt 6.000 Skalen auswendig lernen und abrufbar in deinen Fingern abspeichern. Stattdessen sind es exakt sieben. Mehr nicht.

Anfangston und Leittöne sorgen für den speziellen Klangcharakter

Verbleibt die Frage, weshalb es die Kirchentonarten überhaupt gibt. Irgendwie ist es doch egal, auf welchem Ton man beginnt, wenn die Töne letztlich identisch sind. Eben nicht! Denn aufgrund der Position der Halb- und Ganztöne entsteht ein grundlegend anderer Klangcharakter. Insbesondere die Halbtonschritte werden als Leittöne verstanden, als Töne innerhalb der Melodie oder Improvisation, die gefühlt irgendwie wieder aufgelöst werden müssen.

Der Spannungsbogen lässt sich auf das gesamte Stück ausweiten

Wo die sich innerhalb der Tonfolge befinden, lässt demnach eine größere und eben geringere Spannung entstehen. Und exakt dieses Prinzip haben die alten Komponisten bereits im Mittelalter genutzt. In der Improvisation im Jazz wird durch die Kirchentonarten – was ja begrifflich zunächst überhaupt nicht jazzig klingt – der spezielle Spannungsbogen der Klangfarben aufgebaut. Hier mal eine gelistete Einordnung der Benennungen und Klangcharaktere:

| Stufe | Name | Klangcharakter |

| 1. Stufe – Dur | ionisch | strahlend, fröhlich |

| 2. Stufe – freches Moll | dorisch | frech, funky |

| 3. Stufe – geheimnisvolle Moll | phrygisch | leicht spanisch klingend |

| 4. Stufe – geheimnisvolles Dur | lydisch | sphärisch, mystisch |

| 5. Stufe – Blues-lastiges Dur | mixolydisch | bluesig |

| 6. Stufe – trauriges Moll | aeolisch | düster, traurig |

| 7. Stufe – weder Dur noch Moll | lokrisch | spannungsvoll, düster |

Kurioserweise gab es die lokrische Skala früher nicht

Dass die Kirchentonarten eben keinesfalls nur im klerikalen Kontext zu sehen sind, es sich vielmehr um eine zeithistorische Begrifflichkeit handelt, die bis heute in der Musiktheorie überdauert hat, kannst du leicht an einer besonderen Tatsache festmachen. Nämlich der, dass es die lokrische Skala im Mittelalter noch nicht gab, bzw. sie nicht verwendet wurde. Vielmehr war sie gewissermaßen ein Platzhalter und wurde – damals – nur eingeführt, um das Ionische System zu vervollständigen.

Inzwischen hat die spannungsstärkste Skala einen festen Platz

Demgegenüber hat die lokrische Tonleiter sich mittlerweile ihren festen Platz im Jazz gesichert, wo sie gerade aufgrund der hohen Spannung mit Vorliebe in Improvisationen eingebaut wird. Ebenso sind die Kirchentonarten auch nicht nur verkopften Jazzern vorbehalten, sondern gehören auch in Rock, Pop und Co. zu den musikalischen Standard-Werkzeugen in Komposition, Melodieführung und Soli.

Tonmaterial vorhanden – mach was draus!

Nun hast du also gleich eine ganze Liste von Tonleitern, die sich jeweils durch ihren ureigenen Spannungsbogen auszeichnen. Zum Leben erweckst du deine Improvisationen natürlich nicht lediglich dadurch, dass du eine dieser Skalen einfach durchnudelst. Vielmehr geht es darum, wann du welche Töne und insbesondere Leittöne nutzt, auf welcher Tonfolge du reitest und ob du beispielsweise verschiedene Kirchentonleitern miteinander kombinierst, so etwa im Blues die mixolydische Skala in die ionische oder innerhalb der Pentatonik auflöst.

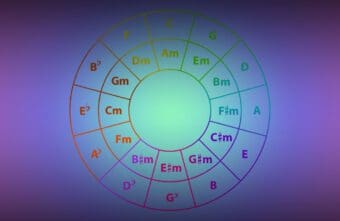

Kirchentonarten bestimmen – rückwärts zählen

Ebenso werden die Fälle auftreten, in denen du anhand der vorgegebenen Töne zunächst die Grundtonart bestimmen musst. Tatsächlich ist das jetzt sehr theoretisch. Schließlich ist die Tonart am Anfang des Notenbildes bereits durch die Vorzeichen definiert. Aber weshalb einfach, wenn’s auch kompliziert geht? Gönnen wir uns den Spaß des Rückwärtszählens. Wir bleiben in „C“ und ganz bewusst heißt es jetzt nicht C-Dur, stattdessen gehen wir vom Grundton C der Kirchentonarten aus. Das sieht dann wie folgt aus:

| Name | Halbton-Stufen | Kirchentonart | Grundtonart |

| C-Ionisch | Halbtöne 3/4 und 7/8 | ionisch | C-Dur |

| C-Dorisch | Halbtöne 2/3 und 6/7 | dorisch | Bb-Dur / G-Moll |

| C-Phrygisch | Halbtöne 1/2 und 5/6 | phrygisch | Ab-Dur / F-Moll |

| C-Lydisch | Halbtöne 4/5 und 7/8 | lydisch | G-Dur |

| C-Mixolydisch | Halbtöne 3/4 und 6/7 | mixolydisch | F-Dur |

| C-Aeolisch | Halbtöne 2/3 und 5/6 | aeolisch | Eb-Dur / C-Moll |

| C-Lokrisch | Halbtöne 1/2 und 4/5 | lokrisch | Db |

Immer langsam mit den fröhlichen Einsteiger-Ambitionen

Tatsächlich handelt es sich bei dieser Tabelle nicht mehr wirklich um Einsteigerwissen. Stattdessen geht’s damit schon ziemlich ans Eingemachte von Notenlehre und Stufentheorie. Immerhin müsstest du für die rückwärtsgerichtete Bestimmung der Tonarten aus den Kirchentonarten bereits über die gute Portion Wissen im Bereich von Vorzeichen, Quinten- und Quarten-Zirkel und mehr verfügen. Möglicherweise hat auch schon jemand einen musikalischen Taschenrechner erfunden? Man weiß es nicht.

Nicht abschrecken lassen – der musikalische Nutzen ist immens

Keinesfalls solltest du dich von der trockenen Theorie abschrecken lassen. Der musikalische Nutzen kann wirklich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sobald du das Thema einigermaßen verinnerlicht hast, auf deinem Instrument umsetzt und etwa in deine Improvisationen einfließen lässt, bist du imstande, ausdrucksstarke und hochemotionale Passagen zu spielen, auf die du andernfalls vermutlich nicht gekommen wärst.

Der Name ist überholt, die musikalische Ausdruckskraft nicht

Zugegeben, vielleicht sollte man langsam mal die Bezeichnung ändern; „Kirchentonarten“ klingt ja irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß. Übrigens auch mit dem Resultat, dass manche Unkundige aus Genres wie Rock, Blues etc. sich mit der Thematik gar nicht erst beschäftigen, zumal sie durch den Namen abgeschreckt werden. Aufgrund des darin steckenden Potenzials für die musikalische Ausdruckskraft, das somit zwar vorhanden, aber oftmals brachliegt, ist das sehr schade.

Kein Grund für Cancel Culture – es geht um tonale Zusammenhänge

Andererseits haben wir auch nicht vor, auf den Cancel-Culture-Zug aufzuspringen. Die Kirchentonarten sind musikgeschichtlich begründet und dürfen ihren Namen ruhig behalten. Schließlich wird – hoffentlich – auch kein Mensch der Laute ihren Namen absprechen, nur weil sie unter heutigen Gesichtspunkten nicht mehr „laut“ ist. Also belassen wir es doch lieber bei dem Hinweis für Musiker sämtlicher Genres, dass sie sich nicht gleich konfirmieren lassen müssen, wenn sie Kirchentonarten spielen wollen. Es geht hier einfach nicht um Glaubensfragen, die logischerweise jedem unbenommen sind. Es geht um Musik, um tonale Zusammenhänge. Amen!

Immer wieder sorgt die Zuordnung von Tonleitern zu bestimmten Instrumenten für ein müdes Lächeln. Lies mehr darüber: „Tonleitern für Gitarre – vollkommener Nonsens“.