Wie im echten Leben heißt es auch in der Musik, nicht von der Leiter zu fallen. Aber welchen Zweck haben Tonleitern und wie sind die aufgebaut? Hier kommt ein bisschen Grundlagenwissen zur Frage, was ist eine Tonleiter und welche gibt es?

Check it: Was ist eine Tonleiter

- Wie uns die eigene Perspektive einschränkt

- Wie eine Tonleiter definiert wird

- C-Dur-Tonleiter und Klaviatur als Schaubild

- Wie eine Dur-Tonleiter aufgebaut ist

- Wie eine Moll-Tonleiter aufgebaut ist

- Von Halb- und Ganztonschritten bis zu Intervallen

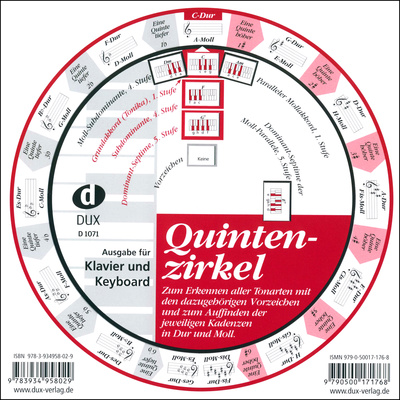

- Vorzeichen, enharmonische Verwechslung und Quintenzirkel

- Welche Tonleitern es sonst noch gibt

Die Tonleiter und unser eingeschränkter Blickwinkel

Was überhaupt ist eine Tonleiter und gibt es nur die eine? Widmen wir uns der zweiten Frage zuerst: Es gibt in sowohl in unserem westlichen Musikverständnis und erst recht weltweit sehr viele verschiedene: Das beginnt bei diatonischen und chromatischen Tonleitern, reicht über pentatonische und Bluestonleitern, die speziellen Skalen des persischen Dastgah-Systems und endet bei den zwölf Lü in China noch lange nicht.

Die spezielle Prägung der westlichen Musik

Zudem ist die westliche Musik davon geprägt, dass es Dur- und Molltonleitern als auch verminderte und übermäßige Tonleitern gibt und sich auf jedem der chromatischen Töne wiederum jeweils eigene Tonleitern nach dem Prinzip der sogenannten Kirchentonarten bilden lassen. Uff! Das riecht nach einem dicken Brett, was da gebohrt werden will. Keine Angst, wir bleiben vorsichtig und werden nicht übertreiben.

Tonleiter als System von Stufen und Abständen

Grundsätzlich ist eine Tonleiter eine geordnete Folge von unterschiedlich hohen Tönen in bestimmten Abständen. Der Begriff „Leiter“ hört sich verniedlicht an; verdeutlicht aber, dass es sich um Skalen mit Stufen handelt. Eine herkömmliche Leiter kann man aufwärts oder abwärts laufen, gleichermaßen gilt das für Tonleitern. Wenn man aufpasst, sich nicht die Beine zu brechen, kann man auch mal eine Stufe der Leiter überspringen, so auch in der Musik. Bezeichnet werden die Abstände der Töne als „Intervalle“.

Die C-Dur-Tonleiter ist am leichtesten verständlich

Wenn wir von „der Tonleiter“ reden, ist das nicht wirklich korrekt, zumal es – wie gerade beschrieben – etliche gibt. Üblich ist es allerdings, die C-Dur-Tonleiter als Basis für alles Weitere zu verstehen. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Und da die C-Skala sich vergleichsweise einfach lesen lässt (Ja, Musik kann man lesen) und auch auf diversen Instrumenten wie der Schülerblockflöte angeordnet ist, drängt sie sich für den Start in die Welt der Tonleitern förmlich auf.

Klaviatur als personifiziertes Schaubild schlechthin

Wollen wir wissen, welche und wie Töne es überhaupt gibt, lohnt sich aufgrund der Übersichtlichkeit ein Blick auf die Tasten beim Klavier. Die Klaviatur ist das personifizierte Schaubild schlechthin. Auffällig ist die Unterteilung in weiße und schwarze Tasten. Direkt über dem Schloss des Klaviers befindet sich eine weiße Taste; bei der handelt es sich um das C. Auf dem Weg bis zum nächsten C – ob auf- oder abwärts – begegnen wir insgesamt 12 Tasten, sowohl weißen als auch schwarzen. Das bedeutet zugleich, wir haben 12 verschiedene (chromatische) Töne. Der 13. wäre wieder ein C, das Oktav-C.

Dur-Tonleiter besteht immer aus acht Tönen

Lassen wir nun noch die schwarzen Tasten außeracht, verbleiben, acht weiße Tasten. Es sind die Töne der C-Dur-Tonleiter. Die Regel: Eine Dur-Tonleiter besteht immer aus acht Noten (sieben Töne plus die Oktave) in einer festgelegten Abfolge von Ganztonschritten (zwei Halbtöne auseinanderliegenden Noten) und Halbtonschritten (zwei direkt benachbarten Noten).

Wie die Dur-Tonleiter aufgebaut ist

Entscheidend ist demnach der Abstand der Töne zueinander. Von einem Halbton (HT) spricht man immer dann, wenn zwischen den beiden Tönen kein weiterer liegt. Um einen Ganzton (GT) handelt es sich, wenn zwischen den beiden Tönen noch ein weiterer vorhanden ist. Aufgebaut ist jede Dur-Tonleiter nach diesem Prinzip: GT-GT-HT-GT-GT-GT-HT.

Halbtonschritte von Stufe III zu IV und Stufe VII zu VIII

Machen wir es beispielhaft mit den Tönen der C-Dur-Tonleiter. Die lauten wie folgt: C-D-E-F-G-A-H-(C). Zwischen den Tönen der dritten und vierten Stufe – E und F – befindet sich kein weiterer. (Beim Klavier ist an dieser Stelle keine schwarze Taste. Gleiches gilt für die siebte und die achte Stufe – H und Oktav-C. Von der dritten zur vierten sowie der siebten und achten Stufe befindet sich in der Dur-Tonleiter grundsätzlich immer ein Halbtonschritt. Die restlichen Tonabstände sind allesamt Ganztonschritte, immer!

Wie die Molltonleiter aufgebaut ist

Zu jeder Durtonleiter bzw. Durtonart existiert auch eine parallele Molltonleiter. Die Töne der natürlichen Molltonleiter sind identisch mit denen der Durtonleiter, allerdings beginnen die nicht auf dem Dur-Grundton, stattdessen auf dem Moll-Grundton. Somit verschieben sich auch die Halb- und Ganztonschritte. Die parallele Molltonart zu C-Dur ist A-Moll. Beginnen wir nun also mit dem Ton A – dem auf der sechsten Stufe der C-Durtonleiter – ergeben sich die Töne A-H-C-D-E-F-G-A. Die Halbtonschritte befinden sich von der zweiten zur dritten und von der fünften zur sechsten Stufe. Man spricht in der Musiktheorie von reinem Moll, natürlichem oder äolisch Moll.

Chromatische Tonleiter und die totale Verwirrung

Klar ist nun, dass es in der Notation mit dem Abstand von Halbtönen insgesamt zwölf verschiedene Töne gibt. Wollen wir die allesamt nutzen, wird das als chromatische Tonleiter bezeichnet. Chromatisch bedeutet in der Musik „(…) In Halbtönen fortschreitend.“ In fortlaufender Reihenfolge enthalten sind demnach die Töne A, A#/Bb, H, C, C#/Db, D, D#/Eb, E, F, F#/Gb, G und G#/Ab. Immer wieder wird diskutiert, ob diese Tonfolge überhaupt als Tonleiter verstanden werden kann. Immerhin fehlt dem Sammelsurium der Töne ein höchst bedeutendes Element der Harmonielehre:

Chromatisches Problem der fehlenden Charakterisierung

Wie die Harmonien und Akkorde, die sich mit den jeweiligen Tönen bilden lassen, zeichnet sich jede Tonleiter durch ihren individuell emotionalen Charakter aus. Durtonarten und folglich auch die Dur-Tonleitern werden als klar, hell und heiter beschrieben. Nicht allzu weit hergeholt ist wohl auch die Behauptung, sie seien preußisch zackig, geradlinig und unprätentiös. Typisch für Molltonarten in der wohltemperierten Stimmung ist hingegen, dass sie eher gefühlvoll weich, zuweilen auch düster und trübe klingen. Eine chromatische Tonleiter jedoch ist charakterlos. Zumal sie ausschließlich aus Halbtonschritten besteht, fehlen ihr die charakterbildenden Leittöne.

Ausreichend Töne – Intervalle ausschlaggebend

Wie dem auch sei; behauptet haben wir, man könne auf jedem der zwölf verschieden hohen Töne eine Tonleiter aufbauen. Wenn wir jedoch mit einem anderen Ton als dem C als Grundton beginnen, und einfach dasselbe Tonmaterial der C-Dur-Tonleiter nehmen, wird das Prinzip der Halb- und Ganztöne nicht mehr stimmen. Dumm gelaufen? Keinesfalls, schließlich haben wir jede Menge weiterer Töne zur Auswahl. Um auf den weiteren Tönen eine jeweils eigene Tonleiter (oder welche auch immer) zu bilden, ist das Einhalten der Tonabstände – der Intervalle – ausschlaggebend.

Weiter mit der Quinte, dem fünften Ton

In der Noten- bzw. Harmonielehre wird die nächste Tonleiter auf dem fünften Ton der C-Dur-Tonleiter gebildet. Der Abstand von fünf Tönen wird als Quinte bezeichnet. Wir zählen also ganz einfach vom C aufwärts: C, D, E, F, G. Das G ist die Quinte. Wir begeben uns in die Tonart G-Dur und wollen nun auf dem G eine Dur-Tonleiter bilden. Achtung, gleich geht die Sonne des Verständnisses auf. Denn ein Blick auf die Töne aus C-Dur zeigt uns, dass der Sprung vom F zum G kein Halbtonschritt ist, es aber sein müsste, zumal es sich in dieser Tonart um den Abstand der siebten zur achten Stufe handelt. Wir müssen uns was einfallen lassen.

Vom Ganztonschritt zum leitenden Halbtonschritt

Der Blick führt uns wieder zur Klaviertastatur: Bei den beiden Tönen der dritten zur vierten Stufe – H und C – handelt es sich um einen Halbtonschritt. Das passt perfekt. Von der siebten zur achten Stufe, besteht bislang mit dem F und dem G ein Ganztonschritt. Das passt nicht. Allerdings befindet sich dazwischen eine schwarze Taste, nämlich das Fis. Und das wird zum Bestandteil der Tonleiter in G-Dur. Die Töne lauten also: G, A, H, C, D, E, Fis, G.

Die Sache mit den Kreuzen und Rauten

In der Notation wird dem F direkt hinter dem Notenschlüssel ein # vorangestellt. Kurioserweise wird das Vorzeichen als Kreuz bezeichnet. Tatsächlich aber ist es eine Raute. Wie auch immer; es besagt, dass aus jedem F ein Fis (F#) wird. Soll das im Verlauf des Stücks nicht mal nicht der Fall sein, muss diese Veränderung mit einem Auflösungszeichen (♮) wieder aufgehoben bzw. rückgängig gemacht werden. Die Tonleiter in G-Dur ist damit gebildet.

Und weiter mit der Vorzeichensammlung

Und nach diesem Prinzip der Quinten geht es fröhlich weiter. Der fünfte Ton auf der G-Dur-Tonleiter ist das D. (G, A, H, C, D). Auch bei dieser Tonleiter kümmern wir uns zunächst um die Halb- und Ganztonschritte. Der Halbtonschritt von der dritten zur vierten Stufe ist mit Fis und G bereits gebildet. Mit C und D ist wiederum das Intervall von der siebten zur achten Stufe nicht passend. Den Trick haben wir gerade eben gelernt: Aus dem C wird ein Cis (C#). Dem C wird also ein # vorangestellt. Die Tonleiter in D-Dur hat somit bereits zwei Vorzeichen: D, E, F#, G, A, H, C#, D.

Rauf oder runter – beides möglich

Dieses Spielchen kann man mit sämtlichen Tönen der chromatischen Tonleiter weiterführen. Daraus ergibt sich der sogenannte Quintenzirkel. Beachten muss man dabei, dass es neben der Möglichkeit der Tonerhöhung durch das vorangestellte Kreuz auch die Variante gibt, Töne um einen Halbtonschritt zu erniedrigen. Dafür wird der Notation ein „b“ vorangestellt. Daraus ergeben sich die b-Tonarten und b-Tonleitern auf der linken Seite des Quintenzirkels.

Bei Tonleitern und Tonarten eine Frage der Lesbarkeit

In der Regel geht es dabei um die bessere Lesbarkeit. So würde beispielsweise die Tonart bzw. Tonleiter in Gis-Dur mit insgesamt acht Kreuzen geschrieben. Wir soll das in der Hektik des Geschehens noch lesen können? Werden die Töne der Tonleiter nun allerdings nicht erhöhte, sondern die höherliegenden in der Notenschrift mit einem „b“ um einen Halbtonschritt tiefer gesetzt, ergibt sich daraus die Dur-Tonleiter von Ab-Dur. Und die hat eben statt acht #-Vorzeichen nur noch vier b-Vorzeichen, was eindeutig einfacher lesbar ist.

Vom Sinn der enharmonischen Verwechslung

Möglich wird das durch die sogenannte enharmonische Verwechslung. Das bedeutet, dass in der Musik ein Ton auf zwei verschiedene Arten benannt werden kann. So klingt zum Beispiel ein G# identisch wie ein Ab; klingend ist es derselbe Ton. In der Schreibweise ist er „enharmonisch verwechselt“. Jeder Ton kann sowohl aufwärts als auch abwärts bei der Bildung der Tonleiter begriffen werden. Ein C# ist ein Db, ein D# ist ein Eb, ein F#s ist ein Gb und so weiter.

Ausnahmestellung der pentatonischen Tonleiter

Neben den bereits benannten „charaktervollen“ und der chromatischen Tonleiter gibt es noch eine weitere mit eher unspezifischem Charakter. Die Rede ist von der pentatonischen Tonleiter, die aus lediglich fünf Tönen besteht. Verzichtet wird auf die Leittöne, die als Halbtöne von der dritten zur vierten sowie siebten zur achten Stufe streben. Ein ganz pragmatischer Vorteil der pentatonischen Tonleiter ist, dass sie vergleichsweise leicht erlernbar ist und sich dadurch gut zum Jammen und Improvisieren eignet, ohne sich die tonalen Hirnwindungen verbiegen zu müssen.

Keine Halbtonschritte in der Pentatonik vorhanden

Die Pentatonik-Tonleiter in C-Dur beinhaltet die fünf Töne C, D, E, G und A. Schon sehen wir, Halbtonschritte gibt es nicht. Ein kleines Kuriosum ergibt sich, wenn wir innerhalb der Pentatonik zwischen Dur und Moll unterscheiden wollen. Die beiden Skalen enthalten dieselben Töne, beginnen nur auf einem anderen Grund- bzw. Bezugston. Die C-Dur-Pentatonik auf dem C; die A-Moll Pentatonik auf dem A.

Von der Pentatonik zur Bluestonleiter

Die Pentatonik ist gewissermaßen das rudimentäre Fundament, mit dem man in der jeweiligen Tonart nicht allzu viel verkehrt machen kann, weil eigentlich alle der fünf Töne in jedem Part der Kadenz irgendwie passen. Häufig genutzt werden pentatonische Skalen beispielsweise im Rock. Zumal das Rumreiten auf ausschließlich den Tönen der pentatonischen Tonleiter auf Dauer auch ziemlich unspektakulär ist, wird die Skala auch ziemlich häufig zum Beispiel mit „Blue-Notes“ erweitert. Und schon handelt es sich nicht mehr um eine pentatonische Skala, sondern um eine Bluestonleiter.

Bluenotes für die besondere Prägung

Als Blue Note werden insbesondere drei für den Blues charakteristische Tonstufen verstanden, die dem europäischen Tonsystem fremd sind, nämliche die Bluesterz, die Bluesseptime und die Flatted Fifth. Verständlicher ausgedrückt: Die Töne auf der dritten, siebten und fünften Stufe – die Terz, Septime und Quinte – werden um einen Halbton erniedrigt und der Pentatonik hinzugefügt. Diese „Blue-Notes“ werdet ihr beispielsweise in einem deutschen Volkslied nicht finden. Vielmehr verleihen sie den Songs ihren amerikanisch geprägten Sound.

Mit dem Blick über den eigenen Tellerrand

Wer jetzt das Gefühl nicht loswird, das westliche System der Tonleiter und Tonarten sei komplex, kann sich schon mal warm anziehen. Denn als nächstes werden wir uns dem

persischen Dastgah-System und den zwölf Lü in China widmen. Mit dem Blick über den eigenen eingeschränkten Tellerrand lässt sich sehr viel Interessantes entdecken. Allerdings geht’s da mit den teils sehr speziellen Tonleitern auch ziemlich zur Sache. Lassen wir uns gemeinsam überraschen.

Auch interessant: „Top 5 Lehrbücher für Einsteiger 2023/2024 – didaktisch durchdacht von Anfang an“